顺德葱油蛏子7步做法

80人浏览 9人收藏 0人做过

APP中查看更多做法  一、汪曾祺:滩涂上的“蛏子哲学”

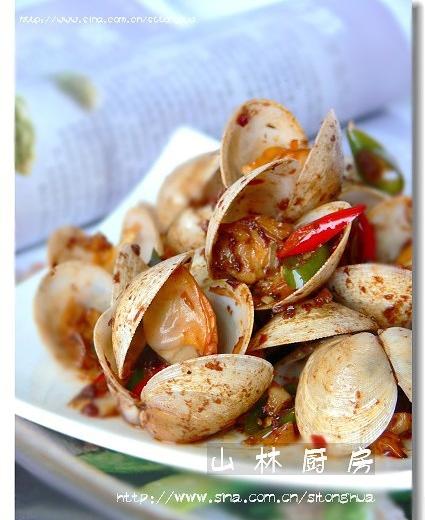

当代作家汪曾祺在《故乡的食物》中虽未直接描写“葱油蛏子”,但对蛏子的偏爱贯穿其文字。他回忆故乡高邮的滩涂时曾写道:“蛏子栖息在浅海泥沙中,要趁退潮时用铁铲挖,或撒盐逼它露头——这和江浙人挖蛏子的法子是一样的。”

汪曾祺的好友、美食家唐鲁孙曾提及,汪老在上海做客时,对老正兴菜馆的“葱油蛏子”赞不绝口:“蛏肉要挑半大不小的,太嫩则少嚼劲,太老则显柴,葱油必用本地小香葱,炸到葱黄而不焦,淋在蛏子上,连壳带肉吸一口,鲜得眉毛掉下来。”汪曾祺认为,这道菜的妙处在于“不掩本味”,正如他倡导的写作观——“清淡而有余味,像蛏子吐净沙泥后,只靠葱油激发的天然鲜甜。”

二、蔡澜:市井里的“镬气乡愁”

美食家蔡澜在《江湖老友》中回忆早年在浙江宁波的经历时,提到一位摆摊的“蛏子西施”:“她支一口小铁锅,现挖的蛏子当场开壳,猛火下葱油一爆,加一勺黄酒,烟气腾起时,整条街的人都围过来。”

蔡澜称,这位大姐的葱油蛏子让他想起母亲的手艺:“她总说蛏子要‘带点海水味才灵’,所以吐沙时不放满水,让蛏子留三分海腥,葱油一激,咸鲜翻倍。”后来他在香港开餐馆,特意将这道“宁波式葱油蛏子”列入菜单,并笑称:“镬气里炒的不是蛏子,是对市井烟火的想念。”

三、本地名厨与“非遗记忆”

上海老饭店的非遗传承人周元昌师傅,曾在采访中分享过一段与葱油蛏子相关的师徒故事:

上世纪八十年代,他的师傅、“上海本帮菜泰斗”杨和生教他处理蛏子时说:“蛏子壳薄,下刀要稳,像捧着易碎的月光。”杨师傅尤其讲究葱油的“层次感”:“葱白炸香留底油,蛏子爆炒后,起锅前必撒葱绿,还要淋几滴热葱油‘激’一下,让葱香分三层在嘴里炸开。”

周元昌至今记得师傅的话:“老克勒吃葱油蛏子,要配半壶崇明老白酒,边剥壳边聊,等蛏子吸饱了葱油汤汁,才算入味——菜里藏的是上海人‘慢呷细嚼’的生活腔调。”

四、文人笔下的“鲜味隐喻”

作家苏童在短篇小说《海鲜市场》中,曾以葱油蛏子为线索描写市井众生相:主人公在水产摊遇见中学语文老师,见他蹲在地上挑蛏子,“指甲缝里还留着粉笔灰,却对着蛏子细孔研究半天,像在批改作文。”后来老师邀请他去家里吃饭,“一盘葱油蛏子端上来,葱绿蛏白,老师说‘吃蛏子要学它的通透,吐净泥沙才得真鲜’——这话比他课堂上讲的古文还耐人寻味。”

这段描写将葱油蛏子与文人的生活哲学结合,暗喻“去芜存菁”的人生态度,成为市井美食与文人精神的微妙联结。

故事背后的共性:从“家常菜”到“文化符号”

- 地域印记:作为江浙沪沿海的家常菜,它承载着滩涂劳作的智慧(如撒盐捕蛏的技巧)、时令食材的讲究(春蛏最肥)。

- 情感载体:名人笔下的蛏子,常与故乡、师长、母亲的手艺相关,成为味觉乡愁的具象化符号。

- 烹饪哲学:“不抢味、重本鲜”的做法,暗合中国饮食“不时不食”“以简驭繁”的理念,正如汪曾祺所言:“好的食物,不需要太多修饰,就像好人,自有一份清淡的光芒。”

若说名人与葱油蛏子的关联,或许不在于显赫的典故,而在于这道家常菜总能勾连起他们对生活、对故乡最本真的热爱——正如普通人的餐桌记忆,最动人的永远是藏在葱油香气里的人间烟火。

一、汪曾祺:滩涂上的“蛏子哲学”

当代作家汪曾祺在《故乡的食物》中虽未直接描写“葱油蛏子”,但对蛏子的偏爱贯穿其文字。他回忆故乡高邮的滩涂时曾写道:“蛏子栖息在浅海泥沙中,要趁退潮时用铁铲挖,或撒盐逼它露头——这和江浙人挖蛏子的法子是一样的。”

汪曾祺的好友、美食家唐鲁孙曾提及,汪老在上海做客时,对老正兴菜馆的“葱油蛏子”赞不绝口:“蛏肉要挑半大不小的,太嫩则少嚼劲,太老则显柴,葱油必用本地小香葱,炸到葱黄而不焦,淋在蛏子上,连壳带肉吸一口,鲜得眉毛掉下来。”汪曾祺认为,这道菜的妙处在于“不掩本味”,正如他倡导的写作观——“清淡而有余味,像蛏子吐净沙泥后,只靠葱油激发的天然鲜甜。”

二、蔡澜:市井里的“镬气乡愁”

美食家蔡澜在《江湖老友》中回忆早年在浙江宁波的经历时,提到一位摆摊的“蛏子西施”:“她支一口小铁锅,现挖的蛏子当场开壳,猛火下葱油一爆,加一勺黄酒,烟气腾起时,整条街的人都围过来。”

蔡澜称,这位大姐的葱油蛏子让他想起母亲的手艺:“她总说蛏子要‘带点海水味才灵’,所以吐沙时不放满水,让蛏子留三分海腥,葱油一激,咸鲜翻倍。”后来他在香港开餐馆,特意将这道“宁波式葱油蛏子”列入菜单,并笑称:“镬气里炒的不是蛏子,是对市井烟火的想念。”

三、本地名厨与“非遗记忆”

上海老饭店的非遗传承人周元昌师傅,曾在采访中分享过一段与葱油蛏子相关的师徒故事:

上世纪八十年代,他的师傅、“上海本帮菜泰斗”杨和生教他处理蛏子时说:“蛏子壳薄,下刀要稳,像捧着易碎的月光。”杨师傅尤其讲究葱油的“层次感”:“葱白炸香留底油,蛏子爆炒后,起锅前必撒葱绿,还要淋几滴热葱油‘激’一下,让葱香分三层在嘴里炸开。”

周元昌至今记得师傅的话:“老克勒吃葱油蛏子,要配半壶崇明老白酒,边剥壳边聊,等蛏子吸饱了葱油汤汁,才算入味——菜里藏的是上海人‘慢呷细嚼’的生活腔调。”

四、文人笔下的“鲜味隐喻”

作家苏童在短篇小说《海鲜市场》中,曾以葱油蛏子为线索描写市井众生相:主人公在水产摊遇见中学语文老师,见他蹲在地上挑蛏子,“指甲缝里还留着粉笔灰,却对着蛏子细孔研究半天,像在批改作文。”后来老师邀请他去家里吃饭,“一盘葱油蛏子端上来,葱绿蛏白,老师说‘吃蛏子要学它的通透,吐净泥沙才得真鲜’——这话比他课堂上讲的古文还耐人寻味。”

这段描写将葱油蛏子与文人的生活哲学结合,暗喻“去芜存菁”的人生态度,成为市井美食与文人精神的微妙联结。

故事背后的共性:从“家常菜”到“文化符号”

- 地域印记:作为江浙沪沿海的家常菜,它承载着滩涂劳作的智慧(如撒盐捕蛏的技巧)、时令食材的讲究(春蛏最肥)。

- 情感载体:名人笔下的蛏子,常与故乡、师长、母亲的手艺相关,成为味觉乡愁的具象化符号。

- 烹饪哲学:“不抢味、重本鲜”的做法,暗合中国饮食“不时不食”“以简驭繁”的理念,正如汪曾祺所言:“好的食物,不需要太多修饰,就像好人,自有一份清淡的光芒。”

若说名人与葱油蛏子的关联,或许不在于显赫的典故,而在于这道家常菜总能勾连起他们对生活、对故乡最本真的热爱——正如普通人的餐桌记忆,最动人的永远是藏在葱油香气里的人间烟火。

顺德葱油蛏子7步做法的做法步骤

步骤 1

1、将蛏子放入清水中,加入1勺盐和2滴香油,静置2小时。盐的渗透压可促使蛏子吐沙,香油则能加速其活动。用刷子洗净外壳,若担心残留泥沙,可将蛏子放入滤网,在流水下冲洗并轻轻晃动。

步骤 2

2、蛏子开口后,用手捏住外壳接缝处的黑色边缘,将两侧黑色消化腺撕下,确保口感纯净。

步骤 4

4、锅中烧水,加入姜片、葱段和料酒,水沸后放入蛏子,煮1分钟至外壳张开。焯水时间不宜过长,否则肉质会变老。

步骤 5

5、将蒸鱼豉油、白糖、蚝油、松茸鲜和少量温水混合。

菜谱创建时间:2025-04-12 20:36:34

用APP打开

用APP打开